関連メーカー:お求めやすいタブレットCLIDE(クライド)

千葉大学教育学部附属中学校

県内唯一の国立大学法人の中学校であり、古くから広く認知されており、長い歴史に支えられ、伝統校として、自由な校風の中にも自主性・自律性を重んじた教育が実践されている。それは本校の学校教育目標である「自己理解・自己決定・自己実現」に裏付けられている。

また、当校は教育実習生の指導や教育研究校としての使命を担っているので、教育研究の一環として、以前から情報教育にも力を入れて取り組んでいる。

【取材日:2016年7月11日】

URL:http://www.jr.chiba-u.jp/

CLIDE W10A タブレットの優れている点

- Windows OSのため家庭のパソコンで作った資料を簡単にタブレットで編集可能

- フルサイズUSBが付いているので、パソコンとのデータのやり取りが簡単

- 10インチのため、生徒が操作したり、教員が机間指導したりするのに好都合

- コストパフォーマンスに優れ低価格であるため、保護者の負担軽減に貢献

- 本体背面でカーソルを操作できる「背面タッチパッド」で生徒が発表する場面で大いに活用

- HDMI端子がmicroHDMIではなくてminiHDMIであるため耐久性があり壊れにくい

- 記憶媒体の容量は32GBではなく64GBで、十分に使えるメモリー容量

- 周波数帯が2.4GHzだけでなく、5GHzにも対応しているため電波干渉が起きにくい

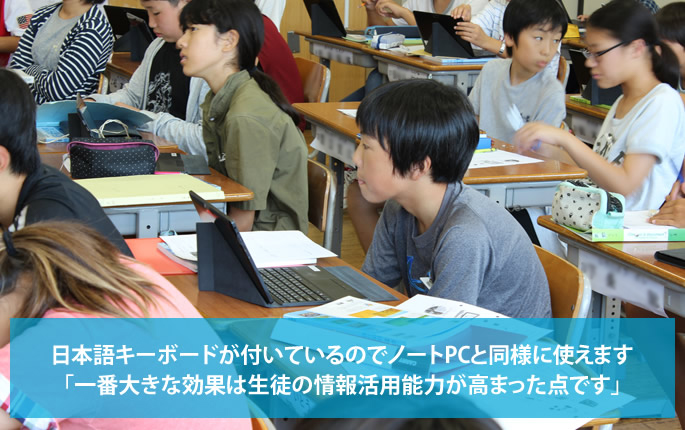

- 入力しやすいキーボードが付いているので、ノートPCとしても使え、1台2役として活用可能

- キーボード自体がタブレットのケースになるため、タブレットカバーを別途購入する必要がない

導入前の課題

- コンピューター室などに設置されていたため、必要な時にいつでも利用できる環境ではなかった。

導入後の改善

- 単なる文字入力能力だけでなく、情報の取捨選択など情報活用能力が高まった。

- 授業以外の様々な教育活動の中で活用でき、書類の編集・作成作業の効率化に役立っている。

取材協力

国立大学法人

千葉大学教育学部

特命教授

附属中学校 副校長

三宅 健次先生

国立大学法人

千葉大学教育学部

附属中学校 教諭(技術)

桐島 俊先生

国立大学法人

千葉大学教育学部

附属中学校 教諭(理科)

藤澤 隆次 先生

導入の背景

なぜCLIDEなどのタブレット製品が必要だったのですか?

ICT化の流れの中で、1人1台タブレットを利用した授業が求められるようになった

CLIDE W10A 約150台導入

【三宅先生】 本校は以前から情報教育にかなり力を入れて取り組んできました。本校が全国の中学校の中で最初にホームページを立ち上げたという実績もあります。

ICT化が進んでいく世の中で、常に他校の参考になるように、情報教育を先導的に進めていく使命感を持ってICT化を推進しています。そのICT化の流れの中で、各教室で各生徒が1人1台タブレットを利用した授業が求められるということで、インフラ整備も含めて、タブレットを使うことによる教育的効果と運用上の課題を研究しているところです。

授業でタブレットを使えば、こんなことができますと導入効果はかなり大きく取り上げられますが、負の部分はあまり公表されていません。国や自治体から指定を受けている学校は、こんな事ができるようになったという正の部分だけをクローズアップしますが、本校はプラスの部分たけではなく、負の部分にも焦点を当てて、普通の学校にタブレットを導入する価値があるかどうかを検証しています。導入コストもネックになりますが、維持管理もかなり大変です。支援員も必要になりますが、予算的には厳しい状況です。そうすると学校の職員がある程度その負担をしなくてはなりません。それには、不具合対応や生徒の使い方に対する指導も含まれます。そうしたことも考慮して、1人1台持たせることが本当に良いのかを見極める必要があります。

本校には30人ぐらい教員がおりますが、すべての教員がタブレットを使いこなせるほどICTに長けているわけではありません。どの学校でも似たような状況だと思いますが、電子機器やICTが好きな先生は必ず何人かいますので、そうした先生が核になって、すそ野を広げていくやり方が現実的だと思います。苦手な先生に「タブレットを必ず授業で使ってください」と強制すると、毛嫌いして、逆にタブレットが活用されなくなってしまいますので、無理のない程度で推進するようにしています。少しずつ先生方に関心を持ってもらうように研修会を開いたりもしています。

色々な製品がある中でなぜCLIDE製品を選んだのですか?(導入の決め手)

フルサイズUSBがついていて予算内のタブレットはCLIDEでした

【三宅先生】本校は教育委員会に属している学校ではありませんので、自治体からのサポートはなく、全て自前で揃える必要があります。これは普通の学校とは異なる特殊な事情と言えますが、そうなると保護者の方に負担していただくことになりますので、タブレットの上限をキッティングやソフトウェアのライセンスの費用も含めて5万円としました。

CLIDE W10Aには、microUSBに加え、

フルサイズUSBポート(Type A)も搭載されているため、

フラッシュメモリーなどと直接接続が可能

この5万円以内という最優先の条件に加えて、Windows OS搭載のタブレットという点も必須ポイントでした。ほとんどの家庭ではWindows系のパソコンを持っておられますので、生徒のタブレットがWindows系であれば、家庭のパソコンで資料を作って、それを自分のタブレットに入れて編集することもできます。

この点に関連していますが、CLIDEを選んだ重要な要素の一つが、フルサイズUSBポートが付いていた点です。このインターフェイスを使えば、USBメモリーにコピーして、簡単にデータのやり取りができます。

またディスプレイのサイズは、10インチのものを探していました。生徒が操作したり、教員が机間指導したりすることを考えると8インチよりも画面の大きい10インチのほうが良いと判断しました。さらにCLIDEは記憶媒体の容量が32GBではなく64GBで、十分に使えるメモリー容量でしたし、周波数帯も電波干渉が出てしまう2.4GHzだけでなく、5GHzにも対応していましたので、そうした点もプラスの評価となりました。本校とお付き合いのあるシステムベンダーさんに候補となる製品を2、3種類、提案していただきましたが、CLIDEは本校が求めているものに一番近かったと言えます。

CLIDEタブレットを導入された施設、規模を教えてください。

新入生4クラス 150台のCLIDEタブレットを導入

【三宅先生】学校全体で12クラスありますが、どの教室でもWi-Fiでインターネットが使える状況になっています。これには莫大な費用がかかりますので、学部にも協力してもらいながら、3年間かけて段階的に整備していきました。タブレットの導入に関しては、3年間で生徒全員が1人1台タブレットを持つという計画で進めました。

1年目は1年生全員にタブレットを持たせ、翌年はその年の新入生にタブレットを持たせ、3年目となる今年の新入生にもタブレットを持たせて、ようやく中学校の生徒全員がタブレットを持つことになりました。今年の新入生からCLIDEタブレットを採用しましたので、CLIDEの導入台数は、1年生4クラスで約150台です。

CLIDEタブレットの優れていると思った点は何ですか?

フルサイズUSBと背面タッチパッドは非常に有用

タブレットの背面でカーソルを操作できる

「背面タッチパッド」機能

【三宅先生】まずUSBポートがmicroUSBではなく、フルサイズUSBが使えるというのは大きいです。それから画面が大きい。10インチのほうがやっぱりいいですね。低価格である点も高評価です。

さらにCLIDE W10Aのアピールポイントである「背面タッチパッド」を搭載している点は、今後、総合的な学習の時間で生徒が発表する場面で大いに活用されると思います。

生徒はまだそれほど体感していませんが、生徒にはPowerPointでまとめた資料を発表する機会がありますので、タブレットの背面でカーソルを操作できる「背面タッチパッド」機能はかなり使える機能だと感じています。

miniHDMI端子搭載なのでプロジェクターとの接続も簡単

これは使って見て気づいたのですが、HDMI端子がmicroHDMIではなくてminiHDMIだという点も良かったと思っています。生徒はPowerPointで作った資料をプロジェクターに映して発表するのですが、自分たちでHDMIケーブルをタブレットに繋ぐと、大人よりも粗雑に扱いますので接続部分の端子を壊してしまうことがあります。microHDMIですと挿し口が小さくて弱いのでどうしても折れやすいのですが、miniHDMIのほうは、挿し口が大きく接続部分の耐久性があります。これは生徒よりも教員側が気に入っている点です。耐久性はかなり重要です。タブレットは学校側ではなく、保護者の皆様にご購入いただくものですので、少なくとも在学中の3年間は思う存分使ってほしいと思っています。

バッテリーの持ち時間も、カタログのスペック表には約4時間(HD動画再生)とあり、多少心配しましたが、毎回、授業で使うわけではありませんので、自宅できちんと充電してくれば、丸一日、問題なく使えています。

文章をまとめる、レポートを書くにはWindowsが適しています

専用日本語キーボード付でノートPCとしても使用可能。

入力しやすい専用日本語キーボードが付いているのも気に入っています。

ノートPCと遜色がない形で使えています。Windows系のタブレットを採用したのも、文章を作ってまとめることが多いからです。iPadはどちらかというとスマートフォンの大型版といった感じで、情報を見たり、検索したり、共有したりすることがメインの使い方となりますが、それは本校が求めているものではありません。

それよりもデータを作成したり、編集したりする作業を意識していますので、Windows系にしました。小学校ですと文章を作成するよりも視覚的に学習することが多いので、iPadを導入する学校が多いと思いますが、中学校から高校にかけては文章をまとめたりレポートを書いたりすることが多くなりますので、Windows系のほうが適しています。

1台2役で使えるのは、本校が一番に求めていた使い方

しかし当然タブレットとしても使っています。1台2役で使えるのは、本校が一番に求めていた使い方です。例えばキーボードから切り離して、写真を撮影して、自分の席に戻ってきたらキーボードとドッキングさせて、キー入力でレポートを作成する。そういう使い方を想定していましたので、CLIDEは本校のニーズに合致した形で使えています。

今回採用したCLIDEは、キーボード自体がタブレットのケースになる仕様でした。過去2年間に導入したタブレットは、本体だけでは壊れやすいので、保護者の皆様にオプション品として保護シートやタブレットカバーを紹介しましたが、今回のCLIDEタブレットにはどちらも付属品として最初から付いていましたので、別途購入する必要がありませんでした。その分費用を抑えることもできました。

キーボードがカバーと兼ねているので、タブレットをそのまま持ち運ぶよりも安全

【藤澤先生】キーボードをカバーにして持ち歩けるという所も非常にありがたいです。キーボードがカバーと兼ねているので、タブレットをそのまま持ち運ぶよりも安全です。キーボードタッチにも特に違和感はないようです。タブレットに付属のキーボードカバーは、後ろのカバーを合わせるとタブレットスタンドにもなりますので、ノートパソコンのような感覚で使えて大変便利です。

CLIDEをどのように使われていますか?

教育支援ソフトの利用や、デジタルデータの共有で協働学習を実現

【藤澤先生】理科の授業では、実験などで、生徒が自主的に実験の画像を撮ったりしています。多くの学校では、教室に生徒の数だけタブレットを揃えて、授業で使おうとしていますが、そうなると授業の時間帯に使うだけで、おのずと利用パターンも制限されてしまいます。本校では、各自に自分のタブレットを持たせることで、授業だけではなく、休み時間や放課後、校外学習や自宅でも利用するようになり、活用の幅が広がり、生徒のITスキルもより高まっています。

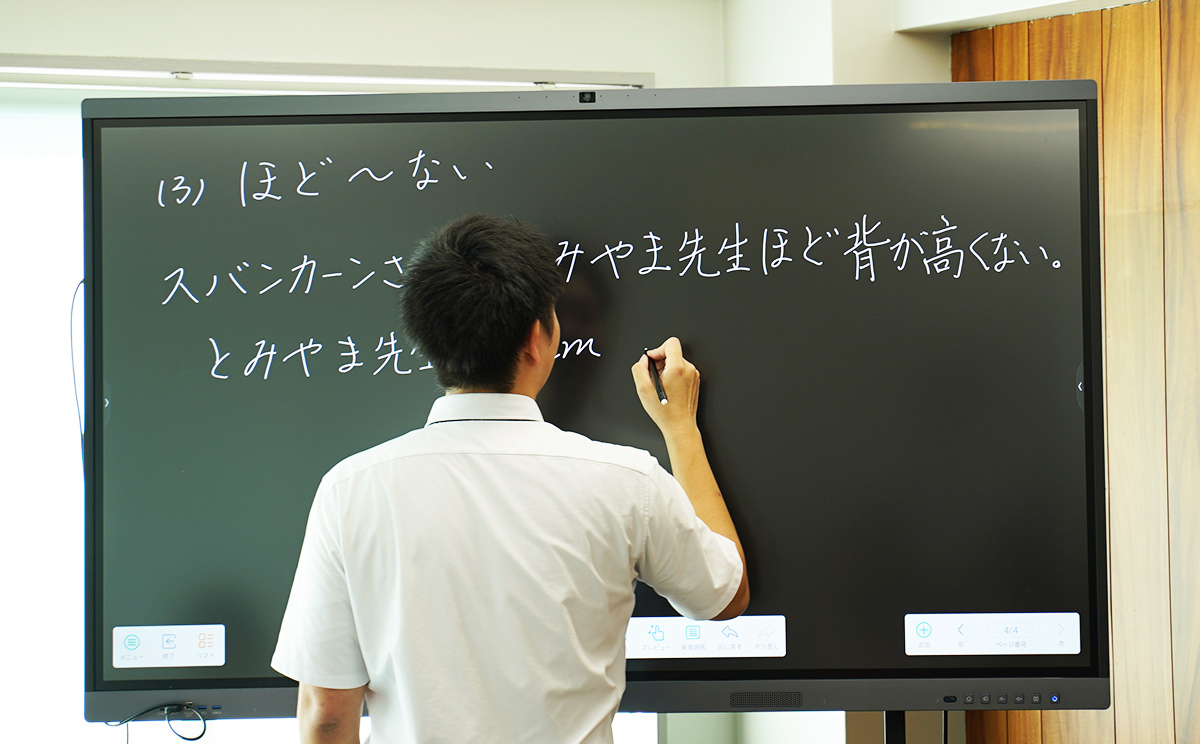

【桐島先生】技術の授業では、教育支援ソフトを使って、生徒の意見をアンケート集計して、その結果をプロジェクターからスクリーンに投影したりしています。またある生徒の画面だけを大きく投影して、そのデータを生徒のタブレットに転送したりすることもできます。デジタルデータで色々な話し合いをしたり、共有したりという協働学習ができています。

技術の授業の様子。タブレットに記入した生徒の意見をスクリーンに投影して、話し合っている。

タブレットに自分の意見を書き込んでいる。

生徒の学習意欲も向上

授業以外の利用としては、夏休み中にタブレットのカメラ機能を使って自分の育てる植物の様子をこまめに撮影して、夏休み明けにPowerPointでレポートを作ってまとめるという活動をしています。

栽培する植物は、自分で決めるのですが、教科書に載ってないものもありますので、そういう植物は自分で調べて勉強する必要があります。与える肥料一つを取っても、育てる植物によって異なります。教科書には肥料の三要素が説明されていますが、それだけの知識ではうまくいきませんので、自分たちで調べる必要があります。俄然、生徒の学習意欲は高まってきますね。

生徒会活動や委員会活動にも活用

【藤澤先生】タブレットは当然、授業で使っていますが、実際には授業以外の場面でかなり使っていて、そういう時の方が生徒は熱心に使っているようです。

例えば1年生の校外学習では、班別の活動計画を立てるために、タブレットを使って、訪問先の情報や交通ルートを検索して計画書を作成しています。校外学習当日は、訪問先をタブレットのカメラで撮影し、訪問後にタブレットを使って事後レポートを作成しています。

生徒会活動や委員会の活動の時にも、タブレットを使って資料の作成を行っています。総合的な学習の時間は、学年の枠を取り払って、自分でテーマを見つけ、自主的に学習していくのですが、自分たちの調べた内容をPowerPointでまとめて、タブレットを使って発表しています。

導入後の効果

CLIDEタブレットを導入してどんな効果がありましたか?

生徒の情報活用スキルの向上だけでなく、様々な場面で効率化

【三宅先生】一番大きな効果は生徒の情報活用能力が高まった点です。

1人1台持って色々な場面で使っていますので、単に文字を入力する能力だけではなく、情報の取捨選択など様々なスキルが高まります。タブレットを使うことによって、学習意欲も含めた広い意味での学力は上がっていると言えますが、狭義の意味で、各教科の知識や理解が深まったかというと、まだきちんとした分析データが出ているわけではありませんので、そこまでは言えない状況です。

ただ今後ICT化はどんどん進んでいきますので、先生方がもっと教材研究を行い、今よりもいい形でタブレットを使えるようになることで、その効果はどんどん出てくると思っています。

書類の編集・作成作業の効率化に役立っている

【藤澤先生】コンピューター室にパソコンやタブレットが備え付けられていると、そこでしか操作できず、利用がかなり制限されますが、今は各自がタブレットを持っていますので、生徒は好きな時にタブレットで様々な情報をまとめることができるという点が一番大きい効果だと感じています。

中学校になると委員会活動が盛んになり、特に委員会のリーダーたちは話し合ったことをレポートにまとめて、印刷して全校に配っています。以前は手書きで紙に書いていましたが、今では全てタブレット上で編集しています。授業以外に活用場面が多くありますので、書類の編集・作成作業の効率化に役立っています。教員の立場からは「校務の情報化」と言いますが、生徒がIT機器を使いこなすことで、そういう力が自然と身に付いてきていると思います。

将来の展望

今後CLIDEタブレット(またはテックウインド)に期待することはありますか?

インターフェイスやディスプレイは丈夫であってほしいです

【三宅先生】今後どの学校でもタブレットを使う場面が増えてくると思いますので、堅牢性、丈夫な作りを一番に求めたいです。生徒は大人よりも扱い方が粗雑で、不注意で落としてしまうこともよくありますので、インターフェイスやディスプレイは丈夫であってほしいです。学校仕様で言うと機能は少なくても、カバーを付けるなどして、丈夫で壊れにくい仕様のものがありがたいです。

あとはWindows系では、HomeよりもProのほうがいいですね。CLIDE W10AにはWindows Proが入っていなかったので、キッティング作業が大変でした。来年度以降は、Windows Proも作っていただきたいです。学校で使う場合はどうしても学校の管理下になりますので、Windows Pro仕様のほうが使い勝手が良いと思います。

【藤澤先生】もう一つの要望は、修理代をもう少し低く抑えてほしいです。修理代が高くつくと、それを予測した運用を考えなくてはいけません。これはどの業者さんにもお願いしたい点です。落として割るケースが一番多いのですが、圧力がかかって割れるケースも稀にあります。生徒はかばんの中に色々なもの入れていますので、たとえばタブレットがあって、教科書があって、その間に筆箱が1個入っているだけでも圧力がかかってディスプレイが割れてしまうことがあります。

どのように使っていきたいですか?

子どもたちにも新しい使い方をどんどん見つけてほしいです

【桐島先生】私は今年着任したばかりですので、タブレットを使った授業はまだこれからです。ただタブレットには大きな可能性を感じています。タブレットがあることによって、教科書に載っている範囲をさらに大きく広げられると思います。その広げていくところでタブレットをどう活用していくかをこれから模索していかなければと考えています。

子どもたちにも新しい使い方をどんどん見つけてほしいと思います。授業時間はもちろんですが、休み時間や放課後などにも活用する方法はあると思いますので、特に「こうしなさい」という指示は出さずとも、自分たちで発見していってほしいです。

導入製品

CLIDE® W10A 約150台導入

同種製品の事例

優れた安定性と操作性により教育効果の向上や業務効率化を促進したLenovoタブレット導入事例

2024.12.23

紙での運用による様々な課題があった日本外語教育会様。ペーパーレス化などITC教育推進のためオーダーメイドタブレットを導入。しかし、不安定さや故障時の対応等、費用対効果に見合わなかった。当社からLenovoを提案し、安定性や操作性等が評価されLenovoタブレットの導入を決定。端末の品質起因による悩みが解消し、先生の負担軽減や生徒の学習効果向上といったICT教育をより推進できるように。

最新事例

NAS(Network Attached Storage)

導入および運用コストを10分の1にしたNASの導入事例

2025.06.16

データをコピーするサーバーが抱えていた課題を解決するために、NASの導入を検討。堅牢性が高いこと、Windows/Macの混在が可能なことやコストの面から導入したQNAPのNASを導入しコピー・バックアップ・検索に掛かる時間が大幅に削減。導入コスト・運用コストを10分の1に。

PC周辺機器 › カメラ › 多用途カメラ

接写と4Kカメラによりリフォームの現地調査費用を削減したIPEVO多用途カメラ事例

2025.05.01

リフォーム業者さんに現地調査のために出張してもらっていたため見積費用が高くなってしまっていたStellar Axis様。IPEVOの多目的カメラを導入することで、修繕箇所のリフォーム業者さんのチェックなどをWeb会議を通して行えるようになり、出張費用を削減することができた。

PC周辺機器 › 液晶ディスプレイ

スムーズな授業進行や双方向授業の促進を実現したアイリスオーヤマ電子黒板導入事例

2024.12.23

学生の今後のためにICT教育をさらに推進していく必要があった日本外語教育会様。ICT教育推進の一環で電子黒板の導入することになり、機能と使いやすさの点で一番優れていたアイリスオーヤマ製の電子黒板の導入が決定。パソコン操作が苦手な先生もスムーズに操作できるUIの良さで活用も進み、双方向授業の実現につながり、学習効果の向上にも寄与した。

タブレット・スマートフォン › Androidタブレット

優れた安定性と操作性により教育効果の向上や業務効率化を促進したLenovoタブレット導入事例

2024.12.23

紙での運用による様々な課題があった日本外語教育会様。ペーパーレス化などITC教育推進のためオーダーメイドタブレットを導入。しかし、不安定さや故障時の対応等、費用対効果に見合わなかった。当社からLenovoを提案し、安定性や操作性等が評価されLenovoタブレットの導入を決定。端末の品質起因による悩みが解消し、先生の負担軽減や生徒の学習効果向上といったICT教育をより推進できるように。

チェア・デスク › ゲーミングチェア › NITROシリーズ

AKRacingゲーミングチェア導入事例 ジパングアウトソーシング株式会社様

2024.12.13

弊社スタッフ達はとにかく机に向かっている時間が長い。弊社サービスは人がすべてなので、やはり社員の体調が心配です。「自分の家のベッドや布団で寝る時間の次にオフィスのイスに座っている時間が長い」と考えると体への負担が少ないものを使いたくなり、チェアを買い替えることにしました。AKRacingは長時間座っていても身体が痛くなることもなく、結果、集中力が持続する時間が長くなったような気もします。

NAS(Network Attached Storage) › Thunderbolt NAS

Thunderbolt 4によるデータの高速転送でストレスを解消したNAS事例

2024.09.10

沢田ビル様はDASやオンラインストレージの速度と容量の問題を解決するため、QNAP NASを導入。転送速度が飛躍的に向上し、作業効率が大幅に改善されました。NASの柔軟な容量拡張やスマートフォンからのリモートアクセス機能も高く評価され、セキュリティ面でも安心して活用されています。

NAS(Network Attached Storage) › 中小企業向けNAS

動画変換とフォルダ振り分けを自動化したQNAP NAS事例

2024.08.15

元々、QNAP NASをお使いだった京都先端科学大学様。授業の動画配布までの時間をより早くするために、TS-464-8Gを導入していただきました。NASに動画をコピーすると自動でトランスコーディングとフォルダ振り分け、クラウドへのアップロードを行うように設定して活用いただいています。結果として、動画配布の時間に追われるストレスが減り、学生のための時間を増やすことができました。

NAS(Network Attached Storage) › 中小企業向けNAS

電子帳簿保存法に対応するためにNASを導入した事例

2024.05.08

電帳法の対応のために柔軟性を考えてファイルサーバーでの運用を検討していた清川株式会社様。NASに保存したPDFやOfficeファイルの内容をキーワード検索できるQsirchに魅力を感じQNAP製NASを導入していただきました。実際の運用でQNAP製NASのパフォーマンスにも満足いただいています。結果として、大きな負担がかかっていた経理の業務が分散され、全体的な業務の効率化を実現。

NAS(Network Attached Storage) › オールフラッシュNAS

SSD搭載&10GbE対応NASで動画データを高速転送できるようになったQNAP NAS事例

2024.05.02

動画編集のデータが大きいため、外付けHDDへの保存やデータの編集に大きなボトルネックがあり作業効率を上げたいという課題を持っていたMouth Ear King様。SSDを搭載し、かつ10GbE対応で高速なデータ転送を実現したAXELBOXを導入。結果としてクリエーターが感動するほどの転送スピードになり、作業効率が大幅に改善しました。

NAS(Network Attached Storage) › 中小企業向けNAS

初期設定サービスを利用することで初めてのNAS導入をスムーズに実現

2024.04.24

外出先での資料の閲覧に課題があり、良い方法を探していもたい設備工業様。そんな中でインターネットでQNAP製NASを見つけ、電話窓口で不明点が解消でき、初期設定サービスを利用することで初めてのNAS導入をスムーズに実現。結果として、現場に持参する書類が半分以下になり、見積書の共有も可能になったことで、業務効率が大幅に改善されました。

ビジネスに必要なIT機器の導入をサポートいたします